Qu’est-ce que la psychiatrie métabolique ?

La psychiatrie métabolique est une approche émergente qui considère la santé mentale comme étroitement liée au métabolisme.

Elle part d’un constat : de nombreux troubles psychiques s’accompagnent de dérèglements corporels comme l’insulinorésistance, l’inflammation chronique ou les troubles du sommeil.

Agir sur ces leviers peut réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie.

Pourquoi le métabolisme influence-t-il le cerveau ?

Le sucre et l’insuline

Quand les cellules deviennent moins sensibles à l’insuline, l’énergie disponible pour le cerveau diminue. Cela peut influencer l’humeur et la motivation.

Les mitochondries, centrales énergétiques du cerveau

Les mitochondries produisent l’ATP, l’énergie cellulaire. S’il y a un déficit, la fatigue mentale et les troubles cognitifs peuvent s’aggraver.

L’inflammation chronique

Un système immunitaire en alerte constante libère des molécules qui perturbent la communication neuronale.

L’axe intestin-cerveau

Le microbiote intestinal influence la production de neurotransmetteurs et régule l’inflammation.

Le sommeil et les rythmes circadiens

Un mauvais sommeil ou un rythme décalé perturbe les hormones et la régulation émotionnelle.

Les interventions qui font la différence

1. L’alimentation méditerranéenne

Riche en légumes, fruits, légumineuses, noix, huile d’olive et poissons gras, elle réduit l’inflammation et améliore la santé métabolique.

📌 Étude SMILES : amélioration significative des symptômes dépressifs après 12 semaines.

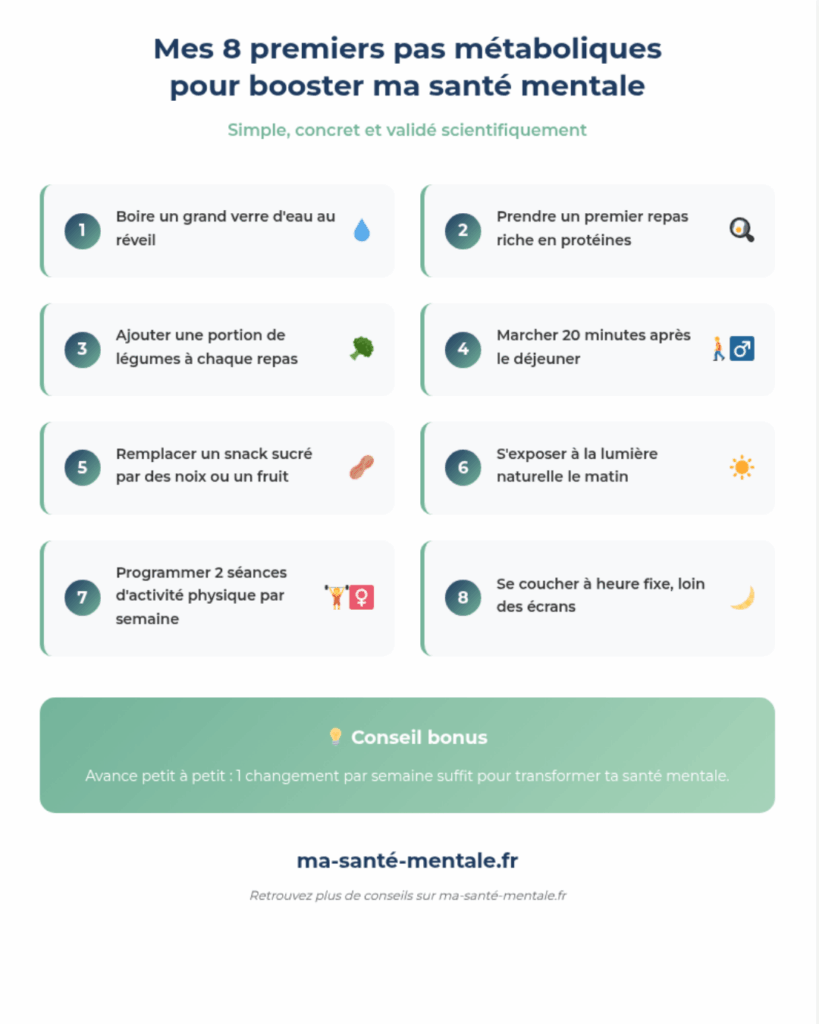

2. L’activité physique

150 minutes d’exercice modéré par semaine + 2 séances de renforcement musculaire.

Effets prouvés sur la dépression, l’anxiété et la cognition.

3. Le sommeil réparateur

Heures de lever et coucher régulières, lumière naturelle le matin, limitation des écrans le soir.

4. Les oméga-3 (EPA)

1 à 1,5 g/jour peut aider dans certaines dépressions, surtout en cas d’inflammation.

5. La N-acétylcystéine (NAC)

Adjuvant possible, surtout dans les troubles bipolaires (sous supervision médicale).

6. Le régime cétogène thérapeutique

Intéressant dans certains cas résistants, mais toujours encadré médicalement.

Comment intégrer ces leviers pas à pas

Étape 1 – Évaluer

Poids, tour de taille, tension artérielle, glycémie, sommeil, habitudes alimentaires.

Étape 2 – Commencer simple

Adopter un repas méditerranéen par jour, ajouter une marche de 20 minutes, améliorer l’hygiène de sommeil.

Étape 3 – Ajuster

Introduire progressivement l’activité physique, enrichir le régime en oméga-3, travailler le microbiote.

Étape 4 – Personnaliser

Adapter selon les objectifs, les traitements et les éventuelles pathologies.

Précautions et limites

- Toujours en complément, pas en remplacement, du traitement prescrit.

- Certains régimes et compléments nécessitent un suivi médical.

- Les changements doivent être progressifs pour tenir dans le temps.

À retenir

- Le corps et l’esprit sont intimement liés.

- Améliorer le métabolisme aide le cerveau à mieux fonctionner.

- Les piliers : alimentation, activité physique, sommeil, gestion de l’inflammation.

- Les résultats demandent constance et adaptation.

La psychiatrie métabolique expliquée par Dr Florence DUFOURNET